Tre gennaio 2013, il Pontefice in carica era Papa Ratzinger, Alexa non esisteva ancora e in edicola non era ancora uscito il Topolino numero 3mila. Era una fredda giornata di gennaio, avevo da poco finito di studiare e in tv c’era Novara-Milan, non potevo certamente perdermela. Non ci vuole uno scienziato per comprendere che, ai tempi, anche una partitella fantozziana sarebbe stata sicuramente un’ottima alternativa allo studio, ma dopo nemmeno mezz’ora di gioco l’amichevole era già terminata. Alcuni giocatori rossoneri, in particolar modo Kevin Prince Boateng, erano stati vittima di insulti razzisti tanto da prendere e abbandonare il terreno di gioco in segno di protesta. Sembrava la goccia che fa traboccare il vaso, l’ultimo episodio di una lunga lista, quello in cui dici “Ora basta, non ne posso più!”. A tratti il più crudele, perché accaduto durante un’amichevole in cui i ventidue in campo dovevano rimettere minuti nelle gambe dopo le settimane di sosta.

Eppure da quel momento in poi la situazione non è cambiata, al contrario, è addirittura peggiorata. Basti pensare al boxing day del 2018 sperimentato in Serie A, una tradizione appartenente al calcio inglese, dove il campionato non si ferma nemmeno gli ultimi giorni dell’anno. Un’iniziativa storica mai capitata prima, un pretesto meraviglioso per spingere intere famiglie sugli spalti nel pieno dell’atmosfera natalizia. Ma ciò che accadde il 26 dicembre 2018 a San Siro durante Inter – Napoli, sicuramente tolse la voglia a tante famiglie di mettere nuovamente piede in uno stadio. Numerosi presenti nell’impianto insultarono il giocatore partenopeo Koulibaly con frasi e ululati razzisti per 80 minuti. Il difensore terminò la partita con un’espulsione, causata da applausi ironici rivolti all’arbitro, il quale molto probabilmente non si era reso conto in quale contesto si stesse giocando la partita.

Il Sindaco di Milano Beppe Sala, presente quella sera a San Siro, si sentì estremamente turbato dalla vicenda, tanto da affermare: “Quei “buu” a Koulibaly sono stati una vergogna. Un atto vergognoso nei confronti di un atleta serio come lui, che porta con fierezza il colore della sua pelle. E anche, pur in misura minore, nei confronti di tante persone che vanno allo stadio per tifare e per stare con gli amici”.

Koulibaly commentò l’accaduto con la frase: “Sono orgoglioso del colore della mia pelle. Di essere francese, senegalese, napoletano: uomo”. Mentre la Procura di Milano aprì un’indagine per risalire ai colpevoli, ancora oggi non identificati, nonostante il clamore mediatico dell’accaduto. Dopo tre anni, domenica scorsa il difensore ha ricoperto nuovamente lo sfortunato ruolo di protagonista, questa volta a Firenze, dove alcuni presenti lo hanno definito “scimmia di merda”. Appena due settimane prima, episodi analoghi erano capitati a Torino al portiere del Milan Mike Maignan, preso di mira da alcune persone sedute dietro i pali difesi dal francese. Anche in quel caso l’episodio è passato in sordina, venendo dimenticato dopo poche ore, tra l’indifferenza generale degli organi competenti.

Il razzismo negli stadi esiste ed è una piaga dilagante, alla quale ho assistito di persona molte volte, l’ultima a Verona un paio di anni fa. Dietro di me cinque individui hanno insultato nei peggiori modi possibili l’ivoriano Kessie, nonostante in squadra avessero un giocatore di colore, Adjampong, acclamato ad ogni discesa sulla fascia. Il tutto, come se non bastasse, smentito ufficialmente dai canali social dell’Hellas Verona. Un concentrato esplosivo di incoerenza mista al voltarsi dall’altra parte, perché più semplicistico e soprattutto più comodo.

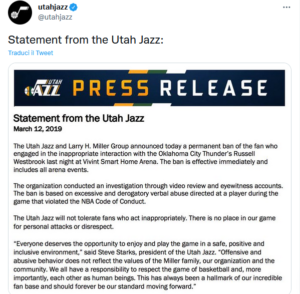

In America, così come nella nostra Penisola, ogni impianto sportivo è dotato di numerose telecamere di video sorveglianza, grazie alle quali è possibile identificare qualcuno in pochissimo tempo. In NBA qualcosa è cambiato, come dimostrano i provvedimenti presi su Shane Keisel nel 2019. Dopo appena dodici ore dalla partita, quel “tifoso” fu squalificato a vita dagli Utah Jazz a causa di insulti razzisti rivolti all’avversario Russell Westbrook, all’epoca stella degli Oklahoma City Tunder.

I mezzi per combattere il razzismo durante eventi sportivi esistono, ma a mancare è la forza di volontà. Perché nella patria della circostanza e della lungaggine burocratica, torna sempre comodo definire lo stadio una zona franca in cui è concessa qualsiasi cosa. Andare ad assistere ad una partita in Italia equivale a vedere la paura negli occhi di mia madre quando esco di casa, è nascondere un accendino come se fosse una bomba a mano per paura di vederselo sequestrato perché “Possibile oggetto contundente”. È comprare una bottiglietta d’acqua al bar nello stadio a 4,00 €, perché il tappo è un oggetto pericoloso, ma anche non poter entrare con un’altra maglia ed esultare ad un gol, perché poi si rischia di essere malmenati. Perché in un contesto del genere, evidentemente, far emergere il lato più becero e primitivo di un essere umano è più tollerabile dell’accettare il colore della pelle diverso dal nostro.